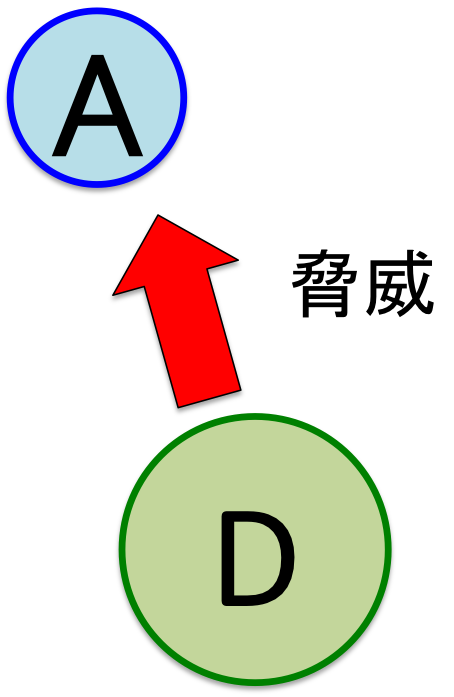

モスクワにとって、それは安全の問題です。徐々に強大化している西方の敵対勢力がその地域に進出すれば、居ながらにしてロシア人の主要都市を脅かすことができます。

だからその国を緩衝地帯、あるいは衛星国に変えてしまわねばならないのです。相手は小国。軍事力の優位はモスクワにあります。国境に大軍をはりつけ、それを背景にした交渉を行えば、緩衝地帯をもぎ取れるでしょう。

しかし、もし交渉相手がどうしても首を縦に振らない時には? その首は切り落とされるのがお似合いです。

1939年の冬に戦争が始まり、ソビエト連邦がフィンランドを侵略したのは、大略そのような理由でした。

戦争放棄の国際法を無視し、他国の主権を踏みにじる侵略。それをソビエト連邦はどのように正当化し、国際社会はどう反応したのでしょう。

戦争原因 緩衝地帯たるべきカレリア地峡

ロシアとフィンランドの国境にある、海と湖に挟まれた陸地がカレリア地峡です。この地域はロシアの主要部から近く、ここがフィンランドの手にあるとき、ロシアの指導者たちは常に脅威を感じていました。

「セント・ペテルスブルグの貴婦人たちは、フィンランドの国境がかくもわれわれの首都近く走る限り、安眠することはできない」とピョートル大帝はヴィイープリ(ヴィボルグ)およびカレリア占領の説明として書いた。

ルイス・フィッシャー「平和から戦争への道―スターリン外交の25年―」p638

また、ロシアの主要部は海に近く、イギリスなどの海軍がフィンランド湾に乗り込んでくれば海からも脅威を受けます。ロシア帝国がソビエト連邦に替わっても、このような地勢の状況は不変です。

1919年にもソ連は、北方からフィンランドの白軍、西南からユデニチ軍、海上からイギリス艦隊が迫って、首都レニングラードが危険に瀕した経験をもっていた。フィンランドはカレリア地峡に要塞をきずいたが、そのためレニングラードはあたかも銃をつきつけられたかのように感じられた。この要塞の長距離砲はたった32キロしか離れていない同市を容易に砲撃できるといわれた。

ゲオルク・フォン・ラウホ「ソヴェト・ロシア史」p273

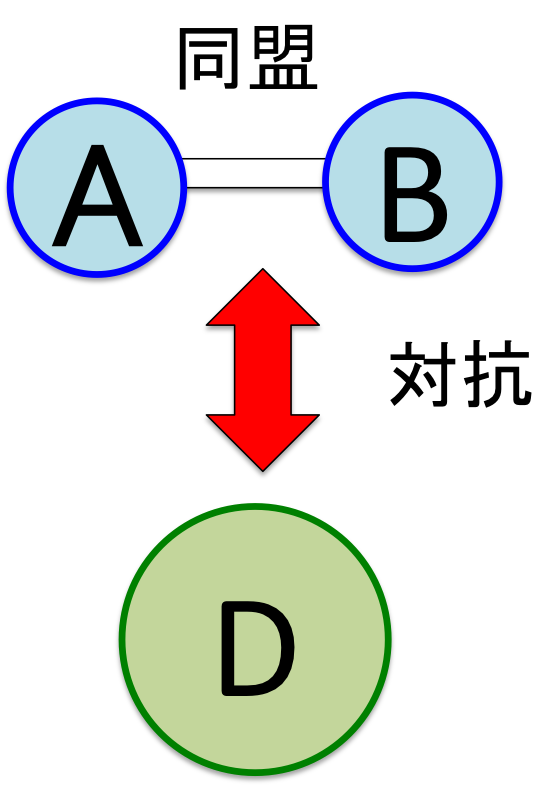

西方をみれば、ナチス・ドイツが周辺国から次々と領土を奪い、既にポーランドに侵攻し、さらに東方へ拡大しつつありました。ドイツとは不可侵条約を結べたとはいえ、すでに戦争が始まった欧州において、防波堤を確保することは急務だ、というのがモスクワにとっての真実でした。緩衝地帯だか衛星国だかにされる国の国民の意志は、問題とはされませんでした。

軍事力を背景とした交渉

そこでソ連は、フィンランドとの国境に大軍を終結させ、領土要求を突きつけました。カレリア地峡の国境を数十キロ北にずらすこと。フィンランド湾の入り口にあるハンコ岬周辺を租借し、ソ連軍の基地を置くこと等。実現すれば、レニングラードにとって陸・海両方の防波堤となります。

タダとは言いません。引き換えに、それに倍する面積のソ連領を割譲するから、交換しようぜ、というのです。

しかし、面積の中身をみれば、これは対等な取引とはいえませんでした。フィンランドが差し出す数十キロ圏には、フィンランドが独立以来、営々と築いてきた対ソヴィエト防御陣地の多くが含まれています。ここを差し出せば、フィンランドの国土はソビエト軍に対して無防備です。さらに、呑みがたいのはハンコ岬の租借でした。この地はフィンランドの首都ヘルシンキへの足掛かりにもなります。そんなところにソ連軍を駐屯させるのは危険極まりないことです。

それに対し、ソビエトが差し出すといった広大な土地は未開の地で、経済的にも軍事的にも価値が低いものです。容易に呑める条件ではありませんでした。

フィンランドはわずかしか妥協せず、数十キロではなく十キロ、ハンコ岬ではなくその近くの島々なら譲ってもいい、という、国力差にしては強い姿勢にでます。

その程度の妥協では、ソ連にとっては不十分でした。交渉が決裂すれば、ソ・フィン国境に集結したソ連の大軍が今にも攻め込んでくるかもしれません。

平和を愛し、戦争を放棄した国際社会

軍事力を背景とした、このような威嚇は、当時の世界ですら時代遅れ、国際社会の法と秩序を無視するものでした。人類は第一次世界大戦の反省から、二度と戦争を起こしてはならない、という決意を既に形にしていました。不戦条約と国際連盟です。

1928年に調印、29年に発効された不戦条約は、戦争を放棄し、国家間の問題は必ず平和的に解決するよう定めています。国際連盟規約は、加盟国の間で紛争が起こったときは、戦争をするのではなく、これを仲裁裁判や連盟理事会の審査により、平和的に解決するよう定めています。

戦争は違法となり、放棄され、時代遅れのものになっていたのです。ソ連も国際連盟に加盟していましたから、本当にフィンランドに侵攻すれば国際法違反、諸外国の反発は必至です。おまけにソ連とフィンランドは不可侵条約も結んでいます。これをどうしたものでしょうか?

でっちあげの偽旗攻撃 マイニラ事件

国際社会への言い訳もさることながら、国内の意思統一のためにも、ソ連は何か都合のいい事件を欲していました。戦争には大義名分と口実が欲しいものです。

日本も中国を侵略する際、その口実に張作霖爆殺事件や柳条湖事件を起こしました。中国軍が攻撃してきたので、中国にいる日本人居留民を保護するためにやむを得ず軍隊を送る、という体裁を作りたがったのです。

ソ連が先にフィンランドを攻撃すれば侵略でしょう。でも、最初に撃ったのがフィンランド軍なら。ソ連は、やむをえず自衛のために反撃したと言い張れます。侵略国が相手からの攻撃をでっちあげる、このような手口を偽旗(false flag)といいます。

11月26日、ソ連の外相モロトフは、フィンランド側にこう伝えました。

カレリア地峡のマイニラ(Mainila)近郊でフィンランド領から砲撃をうけ、死者四名、傷者九名をだした。国境におけるフィンランド軍の増結はレーニングラードにたいする脅威のみでなくソビエト連邦にたいする敵対行為である、かような事件が再びおこらないためにフィンランド軍が国境線から20-25キロメートル撤退すること

尾上正夫「ソビエト外交史Ⅲ ―スターリンの臨戦外交政策―」p53

軍事力で圧倒的に不利なフィンランド側からこのような挑発行為を行うでしょうか? 事件があったとされた時刻、フィンランド軍は、ロシア側から砲撃らしき音を聞いたのみでした。

話し合いの余地なし

翌27日、フィンランドは戦争を避けるため、できるだけ公平な提案を返しました。自軍だけではなく、ソ連軍も国境から撤退し、事件については調査委員会を組織するよう申し出たのです。

平和的な話し合いの提案は、しかし、既に戦争を決意している相手には通じません。ソ連から返事は、不可侵条約の破棄でした。

ソビエト軍隊に犯罪的砲撃を加えたにもかかわらず、その軍隊の撤退を拒否したことは、フィンランド政府が依然ソビエト連邦に対する敵対的行為を固執し、不侵略条約を順守する意思なく、レーニングラードを不断の脅威のもとにおこうとする意思を明らかにするものである。ソビエト政府はかかる不侵略条約の侵犯を看過することはできない。

したがってソビエト政府は、今日以後ソ芬(フィン)間に締結された不侵略条約から生ずる一切の義務から解除されたものと考える。尾上正夫「ソビエト外交史Ⅲ ―スターリンの臨戦外交政策―」p53

フィンランド軍が先制攻撃をし、不可侵条約を先に破った、という体裁です。ソ連はこれを口実に、フィンランドから外交代表を引き上げ、国交断絶を宣言します。

国交断絶に慌てたフィンランドは、国境からの一方的撤退を丸のみした譲歩案を提示します。

しかしソ連はこれを無視。11月30日、フィンランド首都ヘルシンキをソ連の爆撃機が襲いました。冬戦争の始まりです。

全面侵攻

冬戦争の背景はカレリア地峡等の一部地域をめぐる対立でしたから、ソ連軍の侵攻は係争地のみの限定侵攻だったのでしょうか?

いいえ。モスクワは、そんな生っちょろいことはしません。カレリアのみならず、係争地ではない部分を含む広大な国境からの全面攻撃を開始しました。

一部地域だけ奪うというのは、開戦前の戦争目的です。その後、ソ連は国際社会の批判を覚悟で戦争に打って出るというリスクをとっています。とったリスクに見合うだけ、より大きいリターンを望むのが当然というもの。

そこで、戦争からより多くを得て、国家間の武力行使を違法とする国際法に対する言い訳にもなる、そんな方便を作り出しました。

傀儡国家の承認と同盟

12月1日、もう1つフィンランドが誕生しました。フィンランドの共産党員であり、長らくソ連に亡命していたクーシネンを首班とする「フィンランド民主共和国」が樹立を宣言。ソビエトはこれを国家承認し、直ちに相互友好条約を締結したと発表します。

フィンランドの人民が自らつくった正当な政府が、助けを求めているのです。ソ連はこれに応え、不当な政府を倒し、正しいフィンランド政府を擁護するために解放戦争を戦うと称しました。

開戦に慌てた本来のフィンランド政府は、開戦前のソ連の要求を丸のみする譲歩案をもって交渉を試みますが、話し合い自体を拒否されます。

「かような政府との交渉は問題となりえない。ソビエト政府は、すでにソビエト政府と相互援助・友好条約を締結したフィンランド民主共和国のみをみとめている」

尾上正夫「ソビエト外交史Ⅲ ―スターリンの臨戦外交政策―」p58

相互友好条約には、フィンランドがソ連以外と同盟しない、ソ連軍の駐留を認める等を定めています。傀儡政府を立て、完全な属国化を目指していることは明白でした。

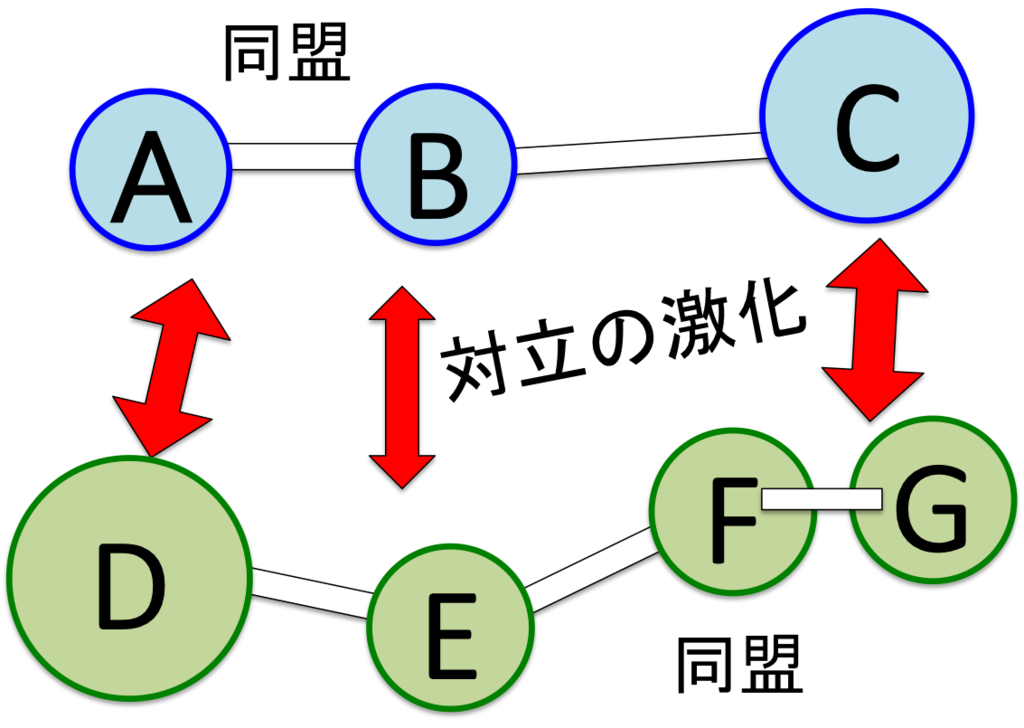

明らかな侵略戦争、国際法を踏みにじる行為に対し、国際社会はどのように対応したでしょうか?

国際組織と国際社会の幻想

フィンランドはソ連による侵略を国際連盟に提訴、連盟総会が招集されますが、各国の対応には温度差がありました。

まず、当事者のソ連は総会への出席を拒否します。戦争などしてない、いまは平和だ、呼ばれる筋合いナシ、と言うのです。

ソ連は、フィンランドと戦争状態にはなく、また、フィンランド国民に対して戦争による恫喝を加えてもいない。ソ連は、12月2日にソ連と友好条約を締結したフィンランド民主共和国と、平和な関係を維持している。

百瀬宏「東・北欧外交史序説」p260-261

ソ連抜きで行われた連盟総会で、国際社会は一致団結して平和を擁護、侵略戦争を批判したでしょうか? そこには温度差がありました。

平和への熱意は、戦場からの距離に比例しました。ソ連と直に国境を接しているか、フィンランドに近くて戦争に巻き込まれそうな国は及び腰です。巻き添えを食ってはたまらないからです。

遠方のラテンアメリカ諸国は強硬にソ連を弾劾した。スカンジナヴィア諸国はソ連を批判するより、フィンランドを援助する方が現実的だとして穏健論を唱えた。ソ連と国境を接しているイランやアフガニスタンは、議場に姿をみせなかった。

百瀬宏「東・北欧外交史序説」p261

結局はラテンアメリカ諸国の強硬な主張により、国際連盟からソ連を除名することが決まりました。だからといって、ソ連軍の侵攻が止まることはありませんでした。

第一次世界大戦後、戦争の違法化と国際連盟の設立は人類史上の画期でした。しかし、それだけで世界の平和を守れることはできませんでした。国際社会の法的な改善のみによって平和を守れるという考えは、残念ながら幻想主義(ユートピアニズム)に過ぎないことが明らかになりました。

地球上の一、二の国民を力への欲求から解放しても、他の国民のそれがそのままならば、それは無益かつ自己破壊的でさえある。力への欲求から逃れた人は他の人の力の犠牲になるだけである。

ハンス・J・モーゲンソー「国際政治: 権力と平和 上」p37

ソ連の力の完全な犠牲者となることを避けるため、フィンランドは圧倒的に不利な戦争を戦うしかありませんでした。

フィンランド側の幻想

開戦前、フィンランドの政軍首脳は強硬派と譲歩派に分かれていました。

大幅な譲歩を主張していた要人の中には、フィンランド軍の最高位を占めるマンネルハイム将軍も含まれていました。マンネルハイムは開戦前、強硬論を主張する首相をいさめ、大幅に譲歩してでも戦争を回避すべきだと主張していした。

「我々は必ず合意に達しなければならない。軍隊は戦うことはできない。

自分を守れない国は、外国の援助を期待することもできない」

植村英一「グスタフ・マンネルヘイム p.147

戦前、戦中の日本のことを考えれば、軍人が対外譲歩を説くとは奇妙な気がします。しかし独立前はロシアで長い軍歴を積んだマンネルハイムは、建国まもない自国軍とソ連軍には大差があると考えていました。戦えば負ける、と冷静に予想していたのです。

これに対し強硬派の首相、国防相らは、楽観的な見通しを持っていました。万が一戦争になっても、そうやすやすとは負けないだろうし、国際社会が放っておくわけがないし、そのように考えればソ連だってまさか戦争に踏み切る可能性は低いだろう、と思っていました。ならば、毅然とした態度で交渉に臨めば、ソ連から妥協を引き出せるだろう、と考えていたのです。

首相や国防相ほど強硬ではなかったものの、マンネルヘイムよりはやや強い立場をとっていた政治家タンネルは、開戦後にこう述べています。

「われわれは間違っていた。戦争にはならないと思っていたのだ。

それがいまや戦争になった。わがほうは弱く、敵は強い。」

百瀬宏「東・北欧外交史序説」p238

このような楽観主義の背後には、独立以来のフィンランドの基本的な国家姿勢がありました。やっとロシア人の支配から解放されて独立を果たした以上、今後はロシアに従属せず、中立国として自立路線を歩みたいと考えていました。

しかし、フィンランドが自立を考えても、ソ連とフィンランドの地理的関係が変わったわけではないのです。ソ連との交渉を担当したフィンランドの駐スウェーデン公使パーシキヴィは、交渉の中でソ連の姿勢を感じ、大幅な譲歩による戦争回避を説いて、こう述べています。

「われわれは20年間というもの幻想にひたって生きて来たのだ。

(1917年の独立以来)われわれは、自由に自分の運命を決めることができると思ってきた。われわれは中立とスカンディナヴィア接近をわが国の対外政策の方針として選んできた。

だが、いまや真実が現れてきている。わが国の地理的位置がわれわれをロシアに結びつけているのだ。だがそれは、それほどおぞましいことであろうか。」

百瀬宏「東・北欧外交史序説」p235

隣接する大国と小国の基本姿勢が一致せず、一致しないままにおくことを地理が許さないとき、その戦争を止めることは国際社会にはできませんでした。

大国ソ連はその軍事力によって、自らの勝手な考えをフィンランドに押し付けることができました。

フィンランド側は、独立以来の反ロシア・ナショナリズムと中立政策への志向から、楽観主義に陥ってソ連の決意を見誤りました。

国際紛争を武力によって解決するのは違法だ、とする国際社会の制度は、有無を言わさない軍事力を止めることはできませんでした。

冬戦争の結果、フィンランドは奇跡のような奮戦をみせ、独立を何とか保ちました。その代償は約6万6千人の死傷者。このうち死者は25250人であり、39歳以下の成人男性の3.5パーセントが、わずか100日余りの間に戦死しています。そして国内第三の都市ヴィープリを含め、国土の約10分の1を失い、そこに住んでいたフィンランド人は故郷を失いました。

さらに悲劇的なことに、この痛みの復仇を求め、更なる継続戦争へ陥っていくことになります。

ラヴァル外相

ラヴァル外相

(写真引用元:BBC)

(写真引用元:BBC)

(パリ講和会議の4巨頭)

(パリ講和会議の4巨頭)